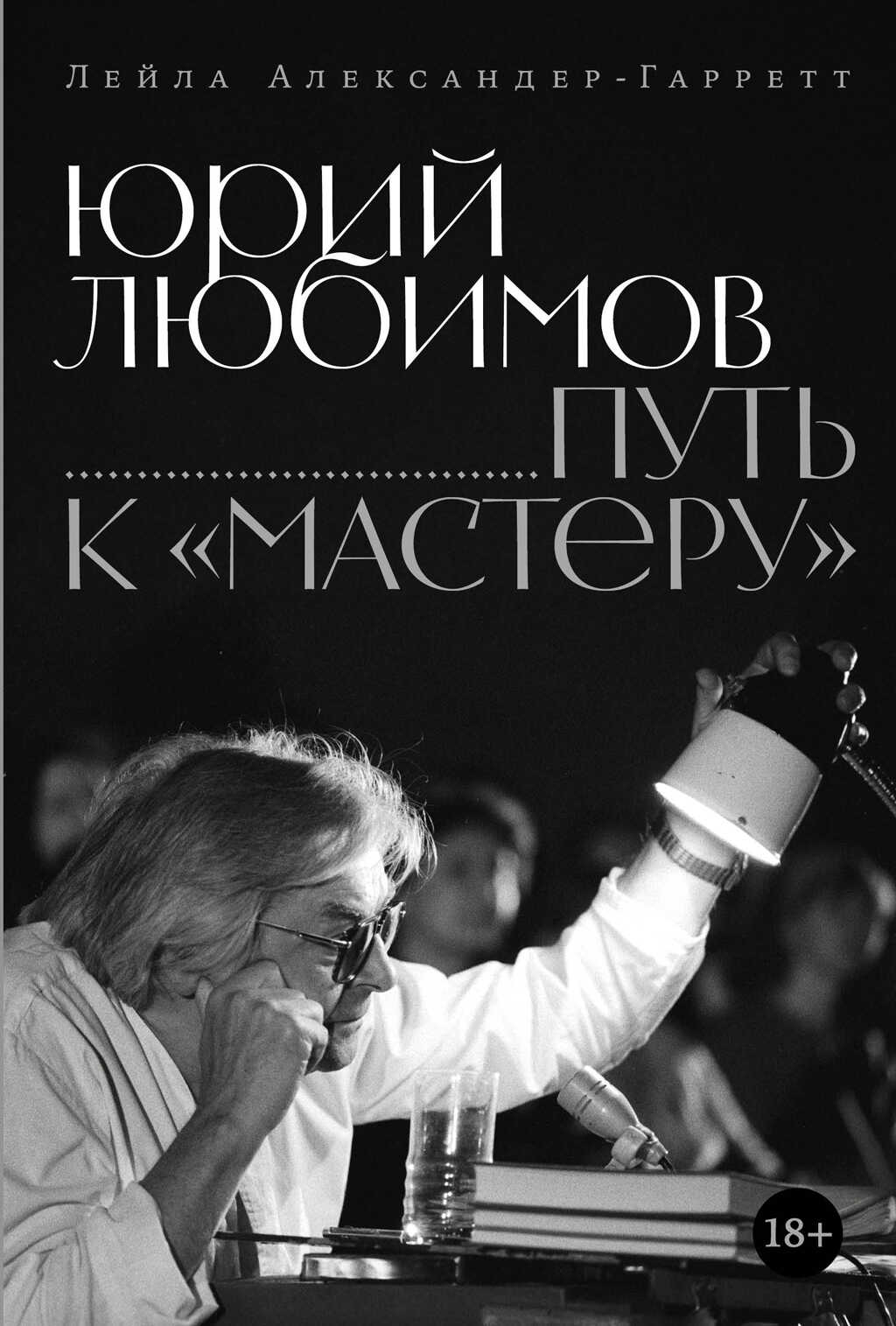

Булгаков втайне надеялся, что Сталину покажется лестным, что его сравнивают со всемогущим «Пастырем», как первоначально называлась пьеса. Пастырь – одна из партийных кличек молодого Иосифа Виссарионовича Джугашвили.

Булгаков торопился дописать роман «Мастер и Маргарита» и представить его на суд всемогущего вождя, культ которого возрос до немыслимых масштабов. «Вы представляете себе бесстрашие этого писателя? Безумный поступок! А Булгаков не боится, он мечтает, что вождь оценит его роман». Любимов снова внимательно оглядывает всех присутствующих, как бы спрашивая: вы понимаете, о чем я говорю? Актеры молча внимают его рассказам.

Я замечаю, что, когда Любимов не в настроении, он пытается поддеть меня и уличить в ошибках перевода. Для сцены похорон Берлиоза понадобятся музыкальные тарелки, что я дословно перевожу заведующему реквизитом Стефану Лундгрену. Любимов хмурится: «Что же вы неправильно переводите: я не говорил ни про символы, ни про цимбалы, я говорил про музыкальные тарелки, а вы что сказали?» На шведском языке музыкальные тарелки называются так же, как и цимбалы, – cymbaler, что звучит как «символы». Я не спорю и советую ему обратиться к Ларсу-Эрику Блумквисту, сидящему рядом с нами в репетиционном зале. Ларс-Эрик подтверждает мои слова. Юрий Петрович разводит руками: перечить известному переводчику он не смеет, но бурчит что-то себе под нос в адрес бедного шведского языка. «Вот придира!» – думаю я, продолжая безмятежно переводить его вступительное слово. Следую изречению мудрых китайцев: «Защищайся улыбкой, атакуй молчанием, побеждай равнодушием».

Перед тем как я начну представлять вниманию читателей наших актеров, мне бы хотелось прояснить одну важную особенность написания шведских фамилий, которые пишутся то с одним «с», то с двумя, так что, если на одной странице вы заметите разное написание, к примеру Андерсон и Андерссон, – это не ошибка, а правильное фамильное именование.

12 октября, среда

Утренняя репетиция. Сегодня нет Автора – Бьерна Граната. Любимов с первых же минут знакомства выделяет его как стержень всего актерского состава.

Юрий Петрович оговаривается и называет Варенуху Варимухой. Оговорка ему так понравилась, что он просит меня перевести актерам свой каламбур с вареной мухой. «Варимуха звучит даже лучше. Уверяю вас, уважаемые артисты, Булгаков оценил бы мой каламбур, – смеется Любимов и добавляет: – В Малороссии варенухой называли алкогольный напиток с медом, яблоками, грушей, сливой и другими фруктами». Затем Любимов принимается рассказывать очередную байку о посещении МХАТа Сталиным.

Константин Сергеевич Станиславский при виде Сталина так «перетрухал», что от испуга представился вождю своей настоящей фамилией: «Алексеев». А Сталин ему в ответ: «Джугашвили». «Как же у вас тут скучно», – пожурил мхатовского режиссера вождь. «Очень скучно», – заскулило сталинское окружение блюдолизов, глядя на великого Станиславского. «Скучно в антрактах», – пощипывая усы, уточнил Сталин. Все онемели от страха, а когда Станиславский ушел, Сталин сказал: «Совсем ребенок – безопасный». Его спутники сразу же оживились и дружно согласились. Артистам байки из театральной жизни чрезвычайно интересны, ведь они выросли на системе Станиславского.

Любимов продолжил свой рассказ: когда Булгаков снялся на фотокарточку в монокле, некоторые советские писатели возненавидели его и перестали с ним общаться; для них он был представителем старой буржуазной эпохи и культуры.

И снова о Сталине… Ему, например, явно не нравился «меланхолический» памятник Николаю Васильевичу Гоголю скульптора Николая Андреевича Андреева. «Сколько страдания в этом мученике за грехи России!» – сказал знаменитый художник Илья Ефимович Репин. «О, великий учитель! Укрой меня своей чугунной шинелью», – обращался Булгаков к Гоголю. Но вождь распорядился заменить сидящего в шинели Гоголя, печально смотрящего с постамента на снующих мимо него людей, более веселым образом: ведь при Сталине «жить стало лучше, жить стало веселее»! Гоголя, простоявшего в Москве с 1909 года, после сорока двух лет (как ни странно, но столько же прожил сам писатель) отвезли на территорию Донского монастыря в филиал Архитектурного музея. (Он там пробыл до 1959 года и теперь сидит во дворике на Никитском бульваре.) Старый памятник заменили стоящей во весь рост на высоком постаменте фигурой улыбающегося писателя работы советского скульптора Николая Томского. Памятник «веселого» Гоголя украсила надпись: «Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза 2 марта 1952 года». На «печальном» памятнике Гоголю написано было просто: «Гоголь»…

Мне по долгу службы приходилось переводить все, что говорил режиссер, а говорил он порой вещи, понятные только ему; выяснять, что конкретно он имел в виду, не было времени: актеры и так изнемогали от бездействия. По просьбе Любимова я записывала в толстую тетрадь относящиеся к спектаклю замечания и указания, а заодно и его анекдоты.

Любимов рассказывает актерам еще одну байку из своей жизни: в Театре имени Вахтангова он играл Бенедикта в спектакле «Много шума из ничего». Какая-то дамочка в зале, как жена Семплеярова в театре Варьете на сеансе черной магии Воланда, ударила зонтом другую. Что-то или кого-то они не поделили, скорее всего, мужчину. Зал хохотал, пришлось дать занавес, пока обеих дерущихся дам не вывели из зала. «Это они вас не поделили», – шутят актеры. Юрий Петрович невинно пожимает плечами: «Запомните, господа актеры: в жизни все гораздо интереснее, чем на сцене». Вдруг он спрашивает: «А как будет "стерва" на шведском?» Актеры выкрикивают несколько вариантов: «Din subbla!», «Din häxa!», «Jävla tik!», «Din slyna!», «Din satans slyna!». Это переводится как «сука, ведьма, сучка, волчица, сатанинская сучка». Любимов торжествует: «Я так и знал! У вас и стерв нормальных нет. У нас скажешь – стерва, и сразу образ возникает, а вы тут раздумываете». Люббе-губбе любит подкалывать актеров.

Потом Юрий Петрович говорит о травле Булгакова коллегами по перу. Вспомнил почему-то Ленина с бревном и коммунистический субботник. До сих пор ищут, кто же нес это бревно вместе с вождем. Разыскали человек триста, хотя бревно маленькое. Даже Воланд улетел с крыши дома Пашкова – старого здания Ленинской библиотеки. Надоели ему чекисты и субботники.

Любимов объясняет, что занавес в спектакле – это символ времени и судьбы. Все в команде Воланда – демоны, так что играть нужно хулиганов, кривляк разного толка, но не забывать своей истинной натуры. С людьми черти забавляются и заземляют свои инфернальные способности, но они – страшная сила.

Далее следовал рассказ о возвращении Любимова в Москву 8 мая 1988 года после пятилетнего пребывания на Западе. В августе 1983 года Любимов прилетел в Лондон для постановки «Преступления и наказания» Достоевского, но после интервью газете The Times, в котором он осмелился критиковать советскую цензуру, его сначала изгнали из Театра на Таганке, а потом и лишили советского гражданства. Затем, по словам Любимова, ему стали угрожать представители советского посольства. Он боялся, что

![Кармилла [сборник] - Джозеф Шеридан Ле Фаню](/uploads/posts/books/421995/421995.jpg)