«С Югиной поженятся, — ловит себя, что завидует Григорию. — Ну и пусть — погуляем на свадьбе. Несладко парню вставать на ноги, каждый грош достается тяжким трудом». — И он почему-то видит, как в новую хату Григория свадебные гости везут молодую Бондаревну.

— Что же, приходи ко мне, посудим с матерью — возможно, поможем какой-то копейкой, — помаленьку выдавливает из себя, не глядя на Григория.

Дмитрию не следовало бы говорить о деньгах: он все время собирается купить коня. Но наперекор своим намерениям, наперекор подсознательной настороженности, которая возникает против Григория, твердо решает помочь ему.

— Спасибо на добром слове.

— Приходи завтра вечером, так как сегодня поздно ночью с поля приеду. — Идет к матери над кучерявой речкой, лежащей между ним и Григорием.

Евдокия умело и осторожно связав перевяслом тугой сноп, выпрямила гибкую несогбенную фигуру, посмотрела на сына.

— Может, позавтракаем? Время уже.

— Можно. Мама, Григорий просил, чтобы ему немного денег одолжили.

— С дорогой душой, если бы наш Карий на погиб… Пусть Григорий более зажиточных поищет.

— Я пообещал ему.

— Еще чего не хватало! Сам говорил, что коня после жатвы будем покупать. Хватит на Данько спину гнуть.

— Чуть позже, мама, купим. Зимой. Тогда и кони должны подешеветь.

— Смотри сам. Еще с озимыми опоздаешь.

— Не опоздаю. Данько сказал, что как только мне нужны будут волы — сразу даст. У него же не одна пара. Так что два дня волы будут у меня. Очень хочет для своей старшей дочери хорошую мебель приобрести. Когда я нарисовал, какую ему сделаю, так аж подскочил, чертов хапун. Задабривается теперь. Даже не ругался, когда увидел, что я однажды больше копы на фуру нагрузил.

— Это до поры, до времени. Нет лучшего, чем свою скотину иметь. Не следовало бы сейчас Григорию одалживать. Жалко парня, но когда он те деньги отдаст…

Зашло солнце, вздохнули, ожили тучи и красной речкой поплыли выше далекого леса, ниже вечерней звезды.

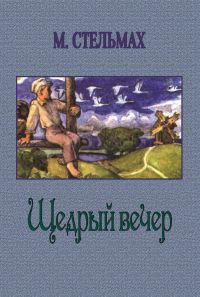

Плескались во тьме созревшие яровые, и на высокой могиле, как побратимы, торжественно застыли две полукопны. Далеко проскрипели запоздалые подводы, и настоянная тишина неслышно шла полями, густая и ароматная.

Свесил ноги с телеги, призадумался. Теплой пылью пахнула дорога, неохотно вздохнула, зашуршала под колесами. Натруженное тело просило отдыха, поэтому рисовалось близкое село, дом; во дворе мать с подойником, а из полураскрытой двери вот-вот выйдет еще одна женская фигура, чаянная, родная. Даже угадывал, что завязана она белым платком и заботилась чем-то, только черты лица никак не мог ухватить.

Шумит широкий путь, и в голубом прорезе веток качнулся тонкий серп месяца, подплывая к мерцающей звезде. Старые, посаженные в два ряда широкополые липы соединяются узорными кронами и повевают медом, как полные теплые дуплянки. Плывут они в самое село, натруженные, величественные, братаются с молодыми садами и снова идут пространствами мимо жилья тружеников, их нив, плывут, как сама жизнь бессмертная.

На перекрестке завиднелся памятник котовцам.

Серебряная зыбь закачалась в полном косарском ключе. Немного придержал повод, и волы остановились у дороги, разводя в стороны два осенних куста круторогих голов.

Небольшой косарский колодец, а вместились в нем и придорожные деревья, и высокое, кованное небо с серпом месяца, облачками, и дремлют в его глубине осыпанные стрелы гроз, и самому солнцу не разминуться с ним. И вода здесь крепкая, на корнях настоянная, — испокон века хвалит труженик.

Крепкими руками уперся в сырой дерн и припал обветренными устами к серебряному лезвию юнца. Врассыпную бросились напуганные звезды, запрятались под берегами, а когда встал, снова начали выплывать. Из глубины выныривали темные очертания зданий, а его хата, единственная из всех, белела. И ждал в ней кто-то косаря, глядел в окна, только оконные стекла черные — не увидишь ничего сквозь них.

— Добрый вечер, Дмитрий… Тимофеевич.

Аж вздрогнул от неожиданности. Однако почувствовал нерешительность в девичьем голосе: видно, не знала, как назвать его…

На дороге освещенная бледно-зеленым вечерним сиянием, с граблями на плече стояла Югина.

— Здравствуй, девушка. Задержалась же ты.

— Задержалась, Дмитрий Тимофеевич. Хотелось довязать ячмень — латка еще осталась, а уже вечер захватил, — улыбнулась кротко и так, будто подсмеивалась над собой. Волнистые кудри затемняли девичье лицо, делали его бледнее и старше. — Вяжу и страх как боюсь — не близкий свет домой идти. Составила полукопны, а уже и ночь. Духу человеческого нигде! — Тенью пробежал испуг по улыбнувшемуся лбу, и хорошо стало на душе у парня. Исподволь осматривал с головы до ног, мысленно ласкал рукой тяжелую девичью косу, заглядывал в большие продолговатые глаза, и казалось, что так же когда-то вечером в жатву он стоял с нею в широком поле.

— Страшно стало?

— Еще как. Дорогами бежать далеко. Дай, — думаю, — полями. Улепетнула напрямик да и ногу стерней пробила. Недаром говорят: кто рискует, тот дома не ночует; вот и ковыляю теперь.

— Бедняга, сильно пробила? — искренне посочувствовал.

— Заживет! — И, опираясь левой ногой на пальцы, пошла рядом с Дмитрием к волам.

— Садись на телегу, — удобнее поправил сноп.

— Не хочу.

— Я тебе «не хочу». Сейчас же садись!

— Эге, сейчас же садись, а как увидит кто, что тогда люди скажут?

— Будто что?

— Будто не знаете. Попаду какому-нибудь насмешнику на зубы, так и будут люди пенять: «Дмитрий Югину на приданое повез». Знаю я их, — посмотрела искренними глазами.

— Так я ему за это ребра пересчитаю, — ответил строго.

— Ну, хорошо, только селом ехать не буду.

— Мне-то что.

Югина положила грабли на телегу и руками ухватилась за полудрабок и люшню[23]. Приятно было почти незаметным взмахом рук подсадить девушку, слыша сквозь рубашку легкое веяние тепла. Югина, упираясь руками в восковый луб борта, села на хвост снопа.

«Чтобы колос не просыпал зерно. Хозяйская дочь», — улыбнулся, идя рядом с телегой.

Ступал по узкой лунной дороге, а воз то вплывал в сияние, то погружался в кружево, выплетенное тенями развесистых деревьев. Тьма и свет перекатывались по девичьему лицу, прихотливо меняли его. Хотелось сесть рядом, так, чтобы плечом касаться плеча, почувствовать на щеке прикосновенье мягких кудрей.

«Где там — испугается…»

Вот так подъедут домой, откроет настежь ворота, и телега покатится по росистой мураве, и затемнеют позади две колеи, осыпая росы.

«Ну-ка, слезай, хозяйка, и ужин готовь. Эге, да ты уже и заснула на телеге…»

Оглянулся. Воз, подминая колесами верхушки деревьев, покатился с песчаного пригорка на молодую траву, и девушка, слегка покачиваясь, улыбалась чисто, кротко, так, как умеет улыбаться только несогнутая хлопотами юность.

— А теперь не страшно?

— Чего бы это было страшно с таким, как вы? «С каким это таким, как я?» — хотелось спросить. Однако промолчал, только руку положил возле люшни, рядом с девичьей.

И хорошо было идти по лунной дорожке, видеть в просветах деревьев золотые отборные метелки проса и серп, утерянный жницей на голубом поле… Слышал, как стихало, исчезало беспокойство и развеивалась тяжелая сердечная боль.

— Что сейчас отец делает?

— В лесничество пошел отрабатывать.

И эти простые слова выстукивали ему серебряными колокольчиками.

— Это правда, что соз у кулаков отберет бугорок?

— Правда, — пытливо глянула на парня.

— Очень хорошо, — улыбка шевельнула устами. — Скотину скоро получите?

— Надеюсь, скоро… Вам не перепало от Данько?.. За то, что нам рожь привезли?

— Рассерчал был… коршуном напал.

— А вы что? — и дыхание затаила.

— Так смерил его взглядом вдоль и поперек, что он губы прикусил и отступил назад.

— О, вы умеете! — одобряюще вырвалось у девушки: припомнила, что говорили о парне на селе.

Но Дмитрий не понял интонации и нахмурился: осуждает.

— И чем же закончилось, Дмитрий Тимофеевич? — не увидела перемены.

— Данько я просто отрезал: заработал скотину на какое-то время, так уж мое дело, кому я снопы привез. Не бойтесь — вашим подпевалам не привезу.

— Неужели так сказали? — приязненно посмотрела на строгое, горделивое лицо.

— Думаешь, хвалюсь перед тобой?

— Ой, нет! — замахала руками.

— Рассердился я тогда, звякнул воротами и домой. Так Данько лисой закрутился, извиняться начал: у него столярной работы много, вот и нужны мои руки. Извиняется, а у самого злость внутри клубками шевелится…

Вот и село повеяло двумя крыльями, засинели дома; в темных окнах мигали блики серебра. Девушка встала с телеги и вдруг испуганно качнулась — видно, ноги занемели. Не заметил Дмитрий, как подхватил ее обеими руками, бережно поставил на землю.